2012年2月11〜13日 東北ローカル線パスの旅2012冬

青い森三沢駅を出て左手に行くと、十和田観光電鉄の駅舎があります。

ここで十和田観光電鉄について簡単に。

十和田観光電鉄は、三沢と十和田市を結ぶ、14.7kmの短いローカル線です。

1922(大正11年)に開業し、90年の比較的長い歴史がある路線で、地元住民の足として役割を担ってきましたが、

震災や東北新幹線の全線開業などの影響で乗客数が悪化。2012年3月いっぱいをもって鉄道路線を廃線とし、バス輸送へとシフトされることが決定されました。

十和田観光電鉄は、例年東北ローカル線パスのフリーエリアに含まれていましたが、今回から設定期間の途中で廃線されるとの理由で、エリア外になってしまいました。

でも、別途料金が必要になっても、この十和田観光電鉄だけは外せません。

それでは、とうてつ(十和田観光電鉄の略称)三沢駅へと入ってみましょう。

一足踏み入れると、そこはどことなくレトロで、映画とかで昔はこういう駅あったなぁと思わせる造り。

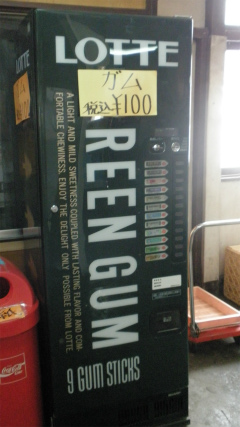

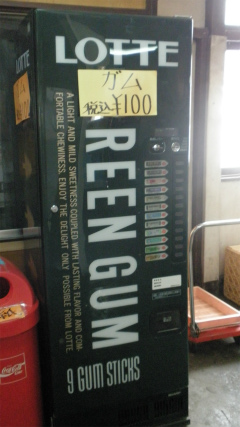

ガムの自販機とか初めて見たかも知れない

暖房も風っこにあったような、配管付きストーブが設置されており、レトロな雰囲気に溶け込んでいます。

出札窓口もまた、例外ではありません。

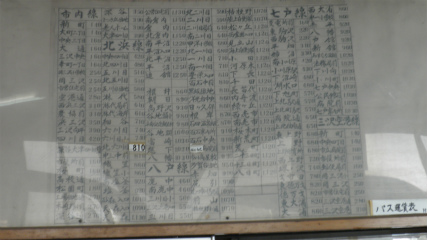

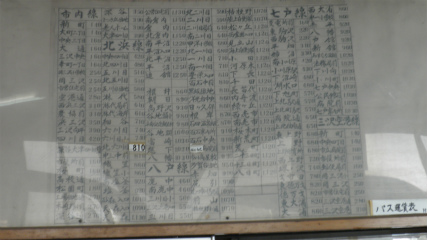

バス運賃表

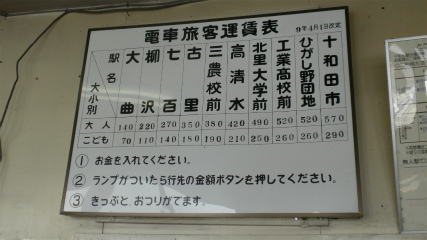

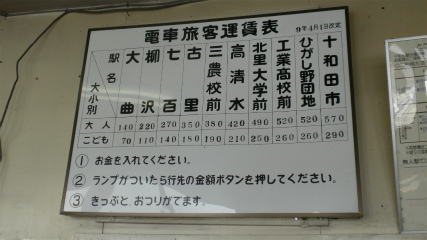

こちらは鉄道運賃表

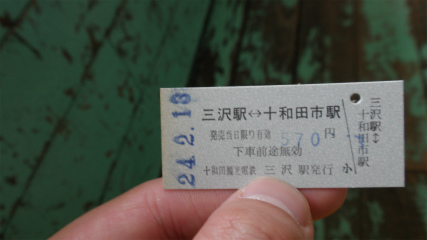

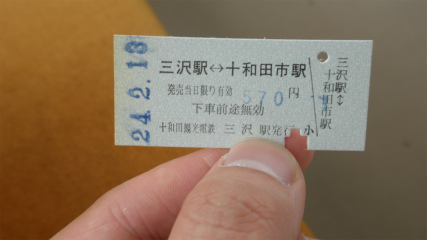

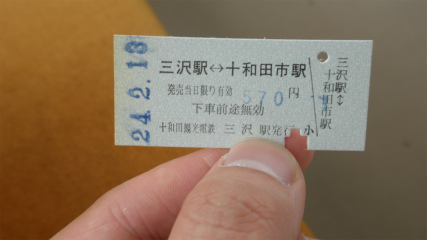

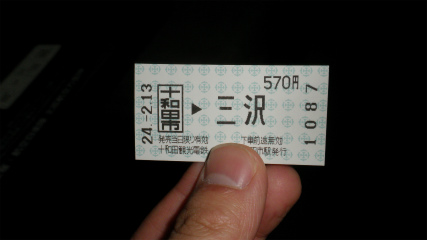

電車運賃表には、券販機での切符の購入方法が書いてありますが、窓口に申し出れば、硬券の切符を購入することができます。

ただし列車の到着時や発車10分ほど前には改札等を窓口の職員も行うので、要注意。

硬券以外にも、キーホルダー等のグッズも販売しています。

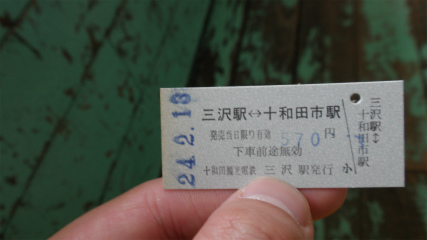

と、いうことで早めに窓口で硬券を購入しました。

硬券がズラリと並ぶ収納棚がすぐ近くに見えます。有効期間だけを書くだけの定期券とかもあります。

改札口

改札の際に改札鋏(かいさつきょう)というハサミを使うので切符に切れ込みが入ります(これを入鋏[にゅうきょう]という)。この昔ながらの入鋏印が見られるところは、そうそうありません。

これがその改札鋏

改札を終えてホームに出ます。東急で使用された7700系の譲渡車です。

(拡大する)

(拡大する)

サボ。路線電化60周年なのに廃線となるなんて悲しいものがあります...

車内の様子です。オールロングシートですが、701系などのずらっと長いロングシートとは違い、ところどころに仕切があります。

運転席の様子。ここは現代的なワンハンドルマスコンです。私鉄の車両ってよくハンドルの取っ手が大きくなっていますよね(私鉄はほとんど乗ったことないのでうろ覚えですがw)。

ここからは乗車編へ。

三沢を出発してすぐの踏切は、「カンカンカンカン・・・」という現在標準となっている電子音式ではなく

「キンキンキンキン・・・」という電鈴式の警報音が鳴ります。

古間木温泉の傍をゆっくりと進み、その後もあまりスピードを出さずに進んでいきます。

三沢を出て最初の駅、大曲です。花火大会で超有名なあの大曲とは別です(笑)

しかもこの駅名の由来がこの辺の地名ではなく、駅近くで線路が大きく曲がって(カーブして)いることから付いたとか。

なお、十和田観光電鉄の途中駅は全て無人駅です。

柳沢駅は周囲にポツリポツリと民家がある程度

七百駅は唯一の交換駅です。

この駅には留置線があり、間もなく廃線を控えてなのか、とうてつの車両博物館状態になっていました。

(拡大する)

(拡大する)

前からED402(機関車)、モハ3400形、モハ3600形、トラ300形(貨車)です。

こちらは7200系

(拡大する)

(拡大する)

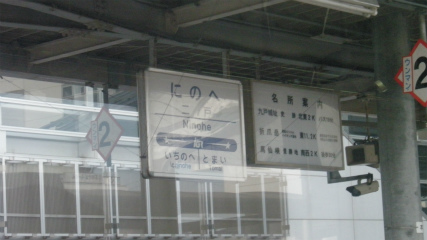

古里駅です。駅名標がレトロチックです。近くに牧場があります。

三農高前駅。また駅名標が変わっています。緑帯入っているのでJR東に似てるような雰囲気です。

ここは名前の通り(略していますが)三本木農業高校の学生の足となっている駅です。

高清水駅。普通に読むと「たかしみず」ですが、正しい読み仮名は「たかしず」。ある意味難読駅名かも。

北里大学前駅。この駅は一番新しく作られた駅です。

北里大学は医学者北里柴三郎の名が付いているだけあり、医療専門の大学です。

4箇所キャンパスあるうちの一つが、この十和田市に存在します。

工業高校前駅。ここも十和田工業高校の通学する学生に使われている駅です。

北里大学前駅からの距離は約600m。北里大学を出発後すぐ右手(下りの場合)に高校が見えます。

ひがし野団地駅。工業高校前〜ひがし野団地は北里大学前〜工業高校前よりさらに駅間が短くわずか400mしかありません。

そして、町並みが賑やかになってくると終点の十和田市駅に到着

駅構内はやや古い駅ビルといった雰囲気で、バス乗り場、土産売り場、銀行、郵便局があります。

かつてはデパートがある駅ビルとして栄えていたのですが、2007年に閉鎖。そして、十和田観光電鉄鉄道線廃止後、2013年初頭にも完全撤退してしまう見込みです。

折り返しの時間まで、駅周辺をぶらぶらと。

駅舎の外側からはっきりと車両の姿が見えます。

(拡大する)

(拡大する)

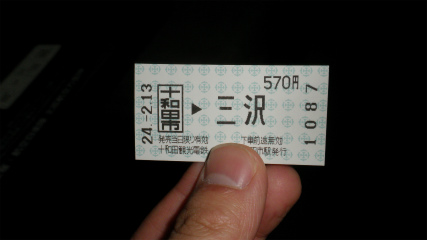

帰りは、券売機できっぷを買いました。今期はローカル線パスのエリア外となってしまったが、その代わりもう廃線となるきっぷを買えたので満足。

大曲(発車してから少し経っていますが)〜終点・三沢までの前面展望動画を撮影しました。

特に三沢駅近くの電鈴式踏切警報音が、情緒を誘うと思います。

三沢駅に戻り、帰りの青い森の列車まで時間があったので、駅構内の蕎麦屋で昼食にしました。

注文したのは、天ぷら、山菜、卵入りのスペシャルそば(390円)

天ぷらが天ぷらと言うより天かすみたいでがっかりしたけど、山菜と卵が入ってこれで390円なので、合格と言っていいでしょう。

なお、この蕎麦屋ではお土産も扱っております。食事の際は食券を購入しますが、お土産は直接店の方に直接支払って買います。

ここから後はずっと帰り道。新幹線ワープなしの約10時間に及ぶ長い帰り道です。

青い森三沢駅には、ブルーインパルスの風船が飾られていました。三沢と言ったら航空基地ですからねぇ。

三沢からすぐ八戸で乗り換えです。

八戸は東北新幹線が八戸まで伸びた時に一度行ったのですが、周りにめぼしいところがなかった記憶が・・・

乗り換えまで多少時間があったので、駅の土産売り場を物色することに。

そしたら、面白そうな飲み物を発見しました。バナナサイダー(110円)です。

金属の王冠栓をしているので、購入時に栓を開けるか訪ねられます。

列車の中でゆっくり飲みたかったのですが、栓抜き持ってないので、その場で開けて貰いやむなく駅の待合室で飲むことにしました。

甘すぎずすっきりとした味わいに、バナナのほのかな風味がしてよかったです。今度八戸来る時は栓抜き持ってきてリピしようかなと(笑)

乗り換えの時間が近づいてきたのでホームへ。

ホームの乗車表示を見たら、つがるの乗車口がまだ存在していました。東北新幹線全通前はここから弘前を走っていたのですが・・・

ここから盛岡までは、右のいわて銀河鉄道IGR7000系で行きます。

元は701系ですけども、なんかややこしい感が、青い森みたく素直にIGR701系ってすればいいのに(笑)

(拡大する)

(拡大する)

この区間はまだ乗ったことがない区間ですけども、ぐったりしていたため、特筆すべきところはないのですが

諏訪ノ平までは田園地帯が多く。その先は山に入ります。

青い森とIGRの境界駅である目時駅も山の中にあります。棒線駅ですので、ここで折り返しする列車はありません。

ちなみに、この目時駅がちょうど青森と岩手の県境ともなります。

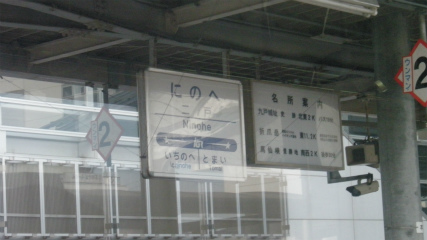

IGRに入ると、駅名標がこのように変わります。

難読駅名と思われる巣子駅。東鷲宮駅のように上下線のホームが高さの異なる位置に設置されています。

その後盛岡に到着し、帰宅ラッシュ真っ只中乗り継いで行きます。

意外にも一ノ関からの701系2両、仙台近づいても空席があるくらいなのにはちょっとびっくり。

仙台から乗り換えもあまり時間無かったけど、座れたのであれ?仙台近郊でこんなに人いなかったっけ?と思うほど。

そして、福島で乗り換えて郡山で最後の乗り換え。

最終的に家に着いたのは23時半頃でした。

意外にも疲れた感はなく乗りたかった列車に一通り乗れたことと、三沢から、というより今回の旅行で一回も新幹線ワープなしで帰って来れたことに対する達成感が大きかったです。

初めて使ってみた東北ローカル線パス、このきっぷで利用した民間鉄道では青い森鉄道といわて銀河鉄道しか乗らず、

最大限に有効利用できなかったという点はありましたが、先ほど述べたようにこのきっぷで乗りたい列車には全部乗れましたし、

さらに色々な切符も手に入りましたので、満足です。

一番運転されるか危うかった日本海も、11日こそ運休になってしまいましたが、12日定時運転されたおかげで13日早朝ヒルネで乗車出来、

その後も新幹線使わずして、十和田観光電鉄にも乗車できました。

スケジュールはだいぶハードでしたが、それをこなせた自分にも褒めたい気分です。

本来のスケジュールで実現できなかった、日本海で車内泊はお盆の頃に、秋田内陸縦貫鉄道は、来秋に秋田DCが予定されていますし、

この時期にまた東北ローカル線パスが発売されると思うので、リベンジしたいと考えています。

おわり

1日目 2日目:前/後

3日目:前/後

(拡大する)

(拡大する)

(拡大する)

(拡大する) (拡大する)

(拡大する)

(拡大する)

(拡大する)

(拡大する)

(拡大する)